ご存知ですか?日本の住宅構造のうち、六割近くが木造建築なんです。

実は、日本の住宅構造のうち、六割近くが木造建築(*)なんです。

* 引用元:総務省統計局調査結果よりhttps://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/nihon/2_1.html

馴染み深い日本式の戸建てはもちろん、最近ではリフォームされたデザイナーズ仕様のアパートやメゾネットタイプの集合住宅も増えています。

木造って、あたたかみがあって香りも良くて、季節問わず過ごしやすいので、私も大好きです。

ただ、集合住宅においての「木造」って「音が筒抜け」なイメージがありませんか?

ピアリビングでも「木造住宅で音が響いて困っている」といったお声がたくさん寄せられています。

また、個人のお客様だけでなく、管理会社様からも「木造で騒音問題に悩んでいるので、貸し出しにあたり対策をしたい」というご相談も。

そこで、こちらの記事では「木造建築の住宅は、どれくらい音が漏れやすいのか」を解説していきます。

建物の構造や音が伝わる仕組みと併せて、おすすめの商品と対策についてもご紹介します。

さらに、実際に木造アパートでおこなった実験のレポートもまとめておりますので、

「木造にお住まいで音にお悩みの方」「木造住宅への引っ越しを検討している方」

がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです!

住宅構造の種類は大きく分て3つ

木造住宅

「木造住宅」とは、住宅の主要な部分に木材を用いている構法のことです。

日本では古来から用いられているもので、住宅構造としても最も一般的で普及性の高い構造形式と言えます。

他の構造形式に比べ、比較的安価に建てられるほか、間取りの自由度が高くリフォームや改装などがしやすいという特徴があります。

また、木材は、鉄やコンクリートなどの素材と比較して、吸水性・吸湿性が高く、温湿度条件が季節によって大きく変化する日本の風土に合った素材です。

木造のメリット

- 費用が安価で抑えられる

- 調湿/通気性に優れている

- 断熱性に優れている

- デザインの自由度が高い

- あたたかみがある

木造のデメリット

- 鉄骨/鉄筋に比べて耐久性が低い

- 防音性/気密性が低い

- 同じ物件でも施工で個体差が生まれやすい

- シロアリの被害が懸念される

鉄骨造住宅(SRC造)

「鉄骨造住宅」は略称として「SRC造」とも呼ばれ、基本となる骨格に「H型鋼」などの鉄骨が使用されることがRC造との大きな違いです。

鉄骨材の厚みによって「軽量鉄骨造(厚み6mm未満)」「重量鉄骨造(厚み6mm以上)」と種類が分けられ、それぞれに様々な建て方が存在します。強くしなやかな構造であるため、RCよりも耐震性に優れています。鉄骨を軸に使うSRCは、コンクリートと鉄筋のみで構成されるRCと比較すると高剛性な上、高い耐震性を保ちながら柱や梁を小さくすることができます。

鉄骨造のメリット

- 耐震性/耐火性/耐久性に優れている

- 工場生産のため、個体差が少ない

- デザインの自由度が高い

- 工期が短い

鉄骨造のデメリット

- 内部に結露が発生しやすく、錆への対策が必要

- 外気温や室温に影響しやすい

- 防音性が低い

- 木造よりも建築費用が高い

鉄筋コンクリート造住宅(RC造)

「鉄筋コンクリート造住宅」は略称として「RC造」とも呼ばれ、コンクリートと鉄筋を一体化させた構造部材により架構された住宅のことを指します。

引っ張る力に強い鉄筋と、圧縮する力に強いコンクリートが組み合わさることで、より高い強度の柱や梁を構築することができます。

鉄筋コンクリート造住宅は、一般的には建物強度が高く耐震性に優れており、材料の特性から火災にも強いという特徴があります。

工法上、柱・梁・外壁・床などが隙間なく一体となっているため気密性も高く、木造住宅と比較して防音性や断熱性が高く、冷暖房を効率的に使用できると言ったメリットがあります。

さらに、壁や床がコンクリートで厚く充填されるため、他の構造に比べ外壁を貫通する音や上階の床衝撃音に対する遮音性能が高いとされています。

鉄筋コンクリート造のメリット

- 遮音性に優れている

- 資産価値が高い

- 耐久性に優れている

- 耐火性/気密性に優れている

- 耐用年数が長い(メンテナンスにより長く利用できる)

鉄筋コンクリート造のデメリット

- 建築費用が高い

- 結露やカビが発生しやすい

- 増改築や取り壊しのハードルが高く、それに伴う費用が高い

- 重量が大きく地盤を選ぶため、建築場所が限られる

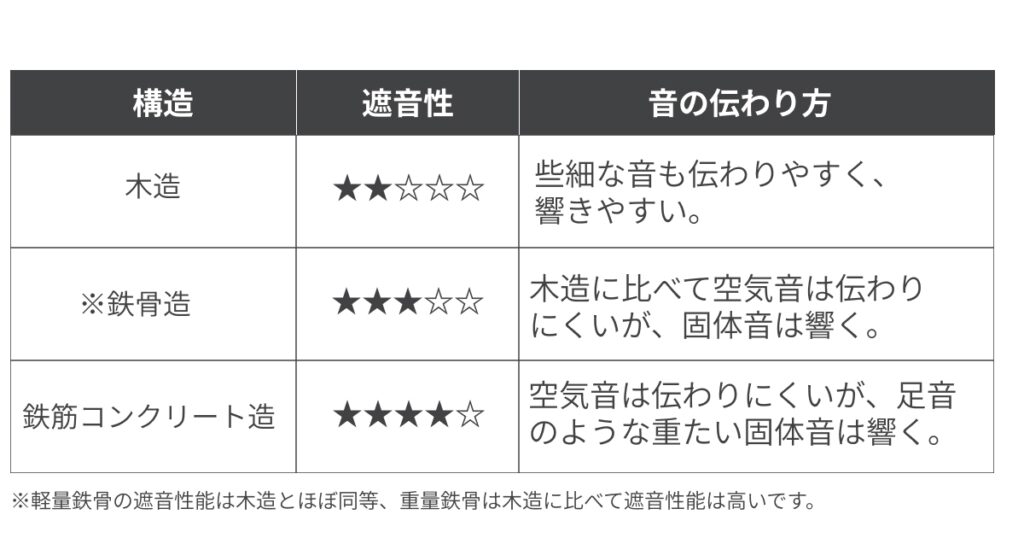

住宅構造別、防音性能の違いとは?

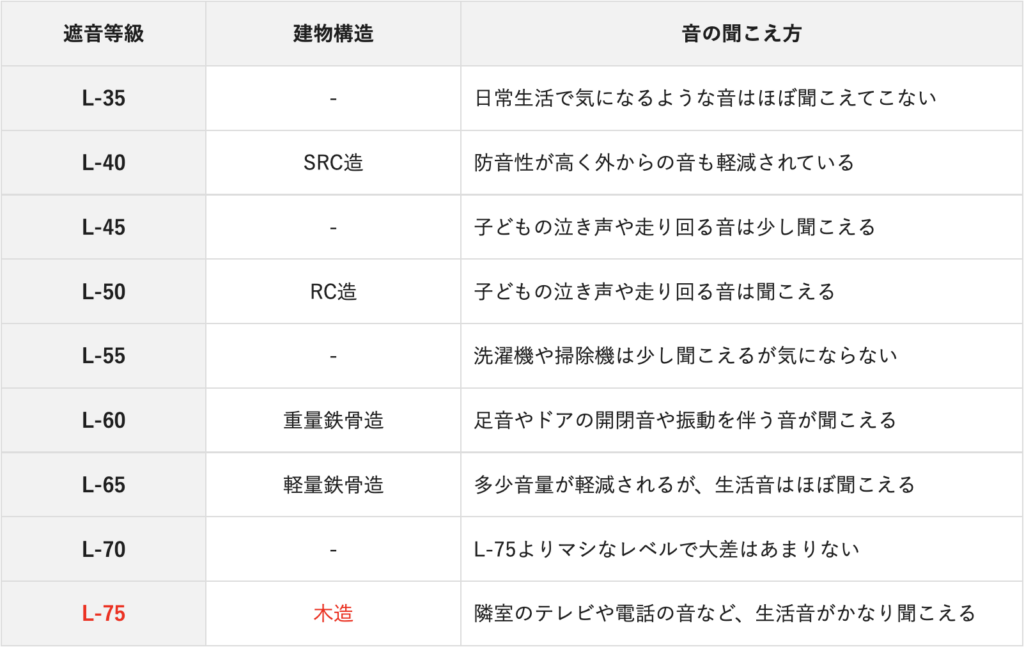

住宅構造別に防音性能を比較すると、以下のようになります。

木造住宅は比較的安価に建てられるほか、リフォームや改装がしやすく、吸水性・吸湿性が高いといったメリットもありますが、軽くて通気性に優れている点は防音面では「音を遮るための重量や密度」に関係するため、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物よりも防音性能は低くなってしまうのです。

相談の多い生活音とその伝わり方

まずは音が伝わる仕組みをおさらいしましょう。

ピアリビングでは、音を「空気音(空気伝播音)」と「固体音(固体伝播音)」の大きく2種類に分けて解説していきます。

空気音(空気伝播音)

こちらは話し声やテレビの音、ピアノの音色など、空気を介して伝わる音を指します。これらを防音するには、厚み・重み・密度のあるもので音に蓋をするように対策する方法がおすすめです。

また、空気が通る隙間に乗じて音が漏れるため、気密性を高めることも重要です。

さらに、音の反響が気になる場合には、吸音材や家具・ラグなどでの吸音も対策の方法として挙げられます。

固体音(固体伝播音)

こちらは足音や物を落とした音など、衝撃が固体に伝わった際の音を指します。これらを防音するには、クッション性や厚み・適度な密度のあるもので、衝撃を受け止めて緩和するような対策方法がおすすめです。

衝撃が加わる場所への対策で効果を得られるので、範囲としては局地的な対策で済むのですが、効果を発揮できていなかった場合には、足音の場合は床→壁→天井というように、固体が繋がっている場所全てに振動が伝わってしまうので、正しい対策が必要です。

おすすめの参考記事

木造住宅で音漏れしやすい場所とは?

木造住宅は、通気性が良い分あらゆる「音」が行き来しやすくなっています。

建物によっては、左右両隣を挟んだ壁、もしくは上下階を挟んだ床の防音性などといった一部だけではなく、お部屋全体が音漏れしやすくなっている場合もございます。

私の実家も木造のアパートですが、隣のお部屋に住んでいる子供たちがはしゃいでいる音が、大袈裟でなく「ドーン」と響き渡っています。

実際、そこまではしゃぎまわっていなくても、木造の場合、建物や壁の造りによっては増幅して響いてしまうこともあるんです。

ちなみに、私の友人の住む木造アパートでは、階下の方のいびきまでもが聞こえてきてしまっているようです。ウキウキで一人暮らしをスタートした友人ですが、他人の生活音がリアルに聞こえてしまう環境に疲弊し、入居一年足らずで引っ越しを検討せざるを得ない状態です。

さらには、実際に日々のお問合せで、お客様から「戸建て同士なのに隣家の物音が聞こえる!」というお声をいただくこともあります。

集合住宅だから音が響きやすいのはもちろんですが、大きな窓が多くお部屋数の多い戸建てだからこそ、響いた音が外に漏れやすかったりするのです・・・。

また、戸建てだと、集合住宅よりも伸び伸び過ごすため、あらゆる生活音が大きくなってしまうといった落とし穴もあります。

このように、一概に「木造住宅だからここが響きやすい!」といった特定の場所を挙げることは大変難しいですが、建物によって音が響きやすい場所・もしくは音漏れが気になっている場所があると思います。

まずは、ご自身が住んでいる木造住宅において、日常的に音が聞こえてくる場所から重点的に防音対策をしていただくことをお勧めいたします。

また、苦情が来てしまった場合には、苦情に基づく音の種類や、苦情が来てしまったお部屋を挟んでいる壁などを重点的に対策しましょう。

実際木造住宅はどれくらい音漏れするのか

木材は通気性が良いため、空気や湿気だけでなく音も通します。

建物によっては、上下左右のお部屋からテレビの音や話し声など、些細な生活音が聞こえてしまう場合もあります。

木造住宅と、RC造の住宅やSRC造の住宅の遮音等級(どれくらい音を遮断するかを等級で表したもの)は、以下の通りです。

上記の比較表を見ていただくと分かるように、L-75というのは遮音等級を表すレベルの中でも低い等級となっており、通常騒音になりえないような、些細な生活音や物音も聞こえてしまうような数値となっています。

もちろん、一概に、全ての木造住宅に上記の遮音等級が必ず当てはまるとは断言できません。

音が響きやすく騒音トラブルにつながるケースが増えてきているためか、新築や築浅の物件は、遮音性が高い建築素材が使われていたり、間取りが工夫されている場合もあります。

築年数が古い建物は、壁の間の隙間が広かったり、石膏ボードだけの簡単な施工だけであることも考えられます。

これから木造建ての集合住宅を選ぶ際には、「防音の面はどうなのか?」「過去に騒音トラブルが起きたことはないか?」といったことを管理会社や物件オーナーにあらかじめ確認することをおすすめします。

【実験レポ】木造アパートで防音実験してみました

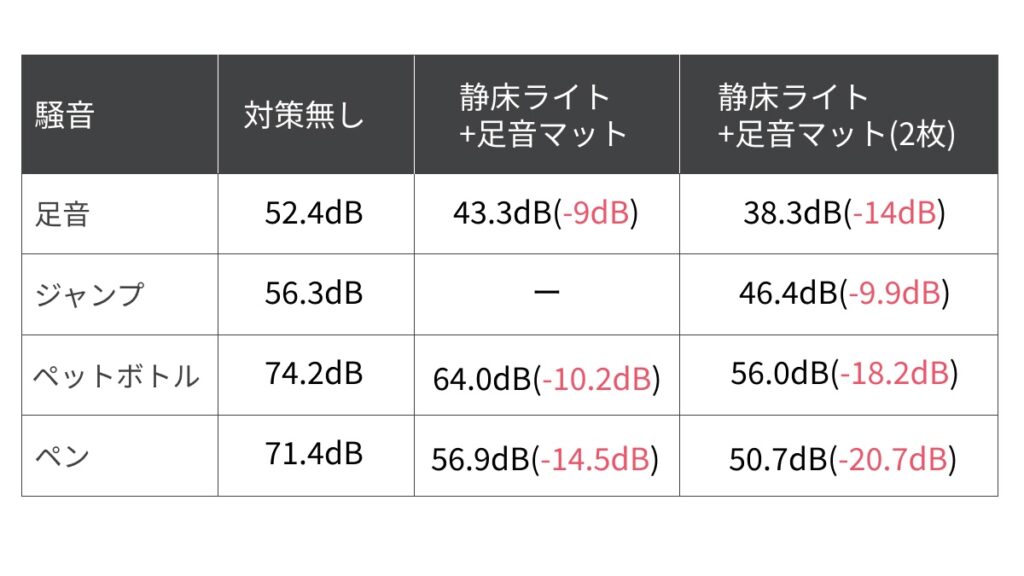

管理会社さまにご協力いただき、木造アパートを利用して床の防音実験を行いました。

実験は「床編(階下での音の聞こえ方)」「壁編(隣室での音の聞こえ方)」の2種類です。

この実験は、それぞれYouTubeにて動画を掲載しておりますので、音の変化も含めてぜひご覧ください

床編(階下での音の聞こえ方)

対象物件:築31年のロフト付き木造アパート

対象の音は以下の通りです。

- (1)足音

- (2)ロフト階段(1番下の段)からジャンプする音

- (3)ペットボトル(水が満杯に入った)を30cm程度の高さから落とす音

- (4)ペンを落とす音

これらの音に対して、音の発生源側の床に防音タイルカーペット「静床ライト」と下敷き用防音マット「足音マット」で対策をした場合の音の変化を測定しました。

結果は下記の通りです。

動画で音を聞いていただくと分かるように、足音やジャンプする音、ペットボトルが落下する音などの、重量がしっかりかかる音が「ドスン」という大きな騒音になってしまうことはなんとなくイメージしやすいかと思いますが、ペンのような軽いものを落とすだけでも、カチャン!という軽くて鋭い音が階下で聞こえてしまうのです。

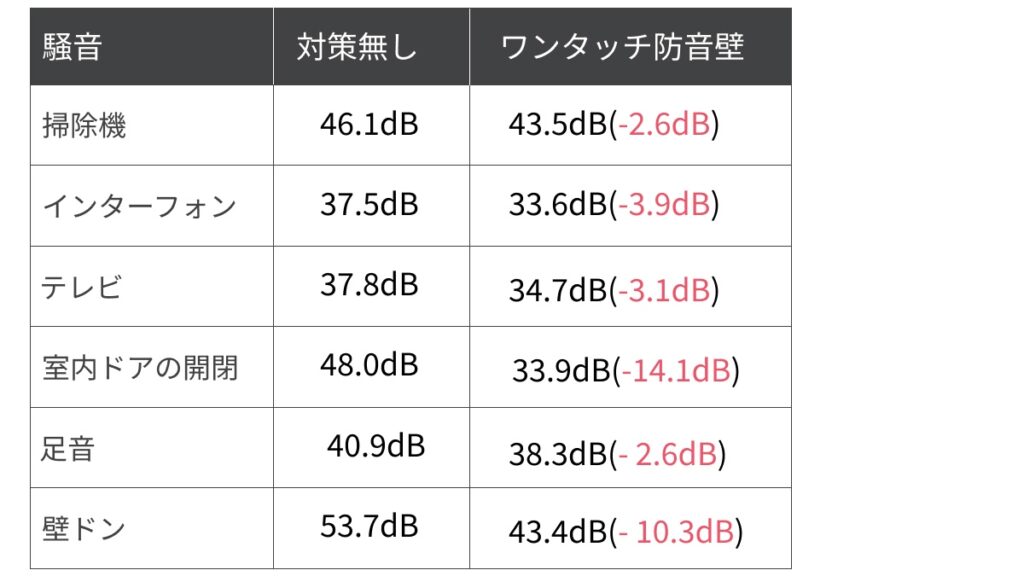

壁編(階下での音の聞こえ方)

対象物件:築34年のロフト付き木造アパート

対象の音は以下の通りです。

- (1)掃除機の音

- (2)インターフォンの音

- (3)テレビの音

- (4)掃除機の音

- (5)インターフォンの音

- (6)テレビの音

これらの音に対して、音の発生源側の壁に防音パネル「ワンタッチ防音壁」で対策をした場合の音の変化を測定しました。

結果は下記の通りです。

壁の音に関しては、直接壁に衝撃が伝わる音よりも、床から壁を介して伝わる音の方が効果を得られにくい結果となりました。

掃除機の床をゴロゴロとする音や高い吸引音、足音の大きな衝撃は、床や窓に対策いただくことで壁からの音漏れを軽減する方法が有効かなと感じました。

壁を直接叩く「壁ドン」の軽減効果が大きく出たのは、叩く側にワンタッチ防音壁が設置されていることで「クッション」の役割を果たしたためです。

逆に、何も対策していない壁を叩かれている状況で隣室側に対策をしても、壁に伝わってしまった衝撃が壁・床・天井と、隣接している部分に響いてしまうため、大きな効果を得ることは難しい可能性が高いです。

場所別:おすすめの対策

音の伝わり方をお伝えしましたので、実際にどんな対策が有効かを解説していきます。

ピアリビングのおすすめ商品も合わせてご紹介しますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

床の対策

テレビの音や話し声など、空気を伝う音の対策【空気音】

空気音を防音するには、厚み・重み・密度のあるラグやマットをなるべく広く敷いていただく対策がおすすめです。

床の露出面を少なく蓋をしてしまうように設置することで、音が直接床に届かないようにするイメージです。

その際、敷物の表面はパイルやシャギー、キルティングなどの布地であると、反響音を軽減する吸音効果も得られやすいのでおすすめです。

戸建てで、声やテレビの音が響きやすいといった悩みには、これらの反響音対策がおすすめです。

空気音の遮音におすすめの床アイテム

衝撃を伴う物音の対策【固体音】

足音やものを音した際の音などの衝撃を緩和するためには、それを受け止めるほどのクッション性と厚みがあるものを選びましょう。ジョイントマットやその他ラグやマットで既に対策してるよ!という方には「下敷き用防音マット」を重ねる対策がおすすめです。

1枚で済ませたい方へ

快適防音マット ウッド

12mmという極厚設計で、高密度かつへたりにくい防音層は衝撃吸収に優れており、表面材には耐久性ビニルを採用。汚れや傷に強く、長くお使いいただける防音ラグです。

サンシンフォニー

パイルの裏側に直接吹き付けた約10mmのウレタンは、もっちりみっちりなクッション素材。軽くて敷き込みやすく、サイズもオーダー可能です。

窓の対策

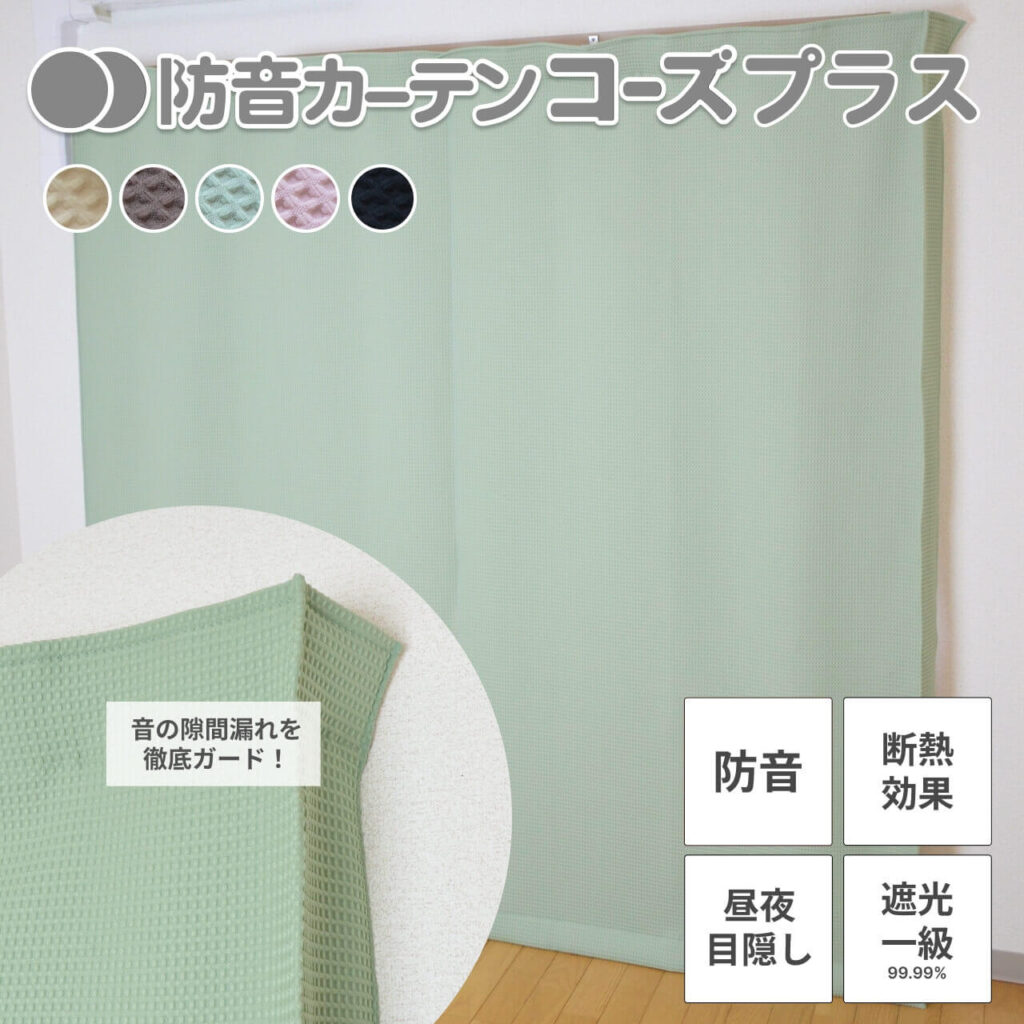

窓からの音漏れが気になる場合には、まずは「防音カーテン」での対策がおすすめです。

テレビの音や話し声など、通常レベルの生活音【空気音】

▶︎レールとの隙間からの音漏れにもピアリビングなら対策できます!

▶︎すでにカーテンをお持ちの方でも「ちょい足し」できる防音カーテン

交通騒音や楽器の音【空気音】

吸音材で遮音シートを挟み込んだ構造の「窓用ワンタッチ防音ボード」なら、カーテンで防ぎきれなかった大きな音の軽減効果が期待できます。

ご自宅の窓に合わせて1mm単位で手作りするため、窓枠に3.5cm以上の奥行きがあれば、工事・ビス留め・接着不要で設置が可能です。もちろん、必要に応じて脱着OK。

窓用ワンタッチ防音ボード

【窓を閉めた状態で最大15〜20dB減】

吸音性が高いグラスウール吸音材と遮音材で作られた防音ボードで、二重窓と同等の防音効果が期待できます。

窓のサイズに合わせて完全オーダーメイドでお作りします。

壁の対策

テレビの音や話し声、少し大きな音【空気音】

これらの生活音が気になる場合には、ワンタッチ防音壁での対策がおすすめです。

ワンタッチ防音壁

【窓編】でご紹介した窓用ワンタッチ防音ボードと同じ防音構造で、話し声程度の生活音を始め、ヒートアップして大きくなってしまった声にも効果的です。

ピアノやギターなどの大きな音に関しては、音が軽減できるほとで、大きく音をカットすることは難しいです。

こちらも1mm単位でオーダーが可能なので、お好きな範囲での対策が可能です。

ワンタッチ防音壁は、「ラブリコと 2×4材のセット」を使って取り付けることで、賃貸でも設置が可能です。

壁の前にラブリコと2×4材を立て、それらの間に差し込んだ防音パネルを壁に押さえつけるように設置できるので、ビス留めや接着の必要がありません。

もちろん、こだわりが詰まった戸建てに傷をつけたくない!という方にもおすすめです。

▼ワンタッチ防音壁をラブリコでつけてみよう!参考動画

防音対策はなるべく手厚く

木造住宅において防音対策を行う場合、対策は出来るだけ手厚く行っていただくことをお勧めいたします。木造住宅において防音対策を行う場合、対策は出来るだけ手厚く行っていただくことをお勧めいたします。

とはいえ、防音商品は高額なものが多くコストもかかる上に、効果があるかどうか不安な中で最初から完璧に対策する必要はありません。

気になる箇所から少しずつ対策して、少しでも効果が感じられるようであれば、設置面積を広げていただいたり、違う素材の防音商品を複数重ねて設置していただくことをお勧めいたします。

防音対策商品は厚手の分、お部屋の断熱性も高まり、気温差の激しい季節でも快適に過ごせますよ^^

よくある質問

Q1. 戸建てでも騒音対策は必要ですか?

A. はい。戸建て同士でも隣家の生活音が聞こえることがあります。特に部屋数が多い戸建ては音の反響が起きやすく、生活音が外へ漏れやすいため、適切な対策が重要になります。

Q2. 防音性の高い住宅構造は何ですか?

A. 鉄筋コンクリート造(RC造)は、音の遮断性能が高く、騒音が気になる方には特におすすめです。鉄骨造(SRC造)も一定の耐震・耐火性がありますが、木造に比べて建築費用が高くなる傾向があります。

Q3. 木造住宅はなぜ音漏れしやすいのですか?

A. 木造住宅は通気性に優れている反面、構造的に「音を遮るための重量や密度」が不足しがちです。そのため、空気音や固体音が壁や床を通じて伝わりやすく、防音性能が他の構造と比べて低い傾向にあります。

Q4. どのような種類の生活音が木造住宅で問題になりやすいですか?

A. 木造住宅では、話し声やテレビの音などの「空気音」だけでなく、足音や物を落とした音などの「固体音」も問題になりやすいです。特に固体音は、建物全体に振動が伝わりやすく、階下や隣室に響きやすい傾向があります。実験では、ペンを落としたような小さな音でも階下に聞こえることが確認されています。

Q5. 木造住宅の音漏れを防ぐための基本的な対策は何ですか?

A. 木造住宅では、話し声やテレビの音などの「空気音」だけでなく、足音や物を落とした音などの「固体音」も問題になりやすいです。特に固体音は、建物全体に振動が伝わりやすく、階下や隣室に響きやすい傾向があります。実験では、ペンを落としたような小さな音でも階下に聞こえることが確認されています。

Q6. 床の音漏れ対策として具体的にどのような商品が効果的ですか?

A. 床の音漏れ対策には、防音タイルカーペット(静床ライト、静床プレミア)、下敷き用防音マット(足音マット、アンダーラグ)、快適防音マットウッドなどが効果的です。これらの商品を組み合わせることで、空気音と固体音の両方に対して防音効果が期待できます。特に、防音カーペットと下敷きマットの併用は、実験でも高い効果が確認されています。

Q7. 壁の音漏れ対策にはどのような方法がありますか?

A. 壁の音漏れ対策には、防音パネル(ワンタッチ防音壁)の設置が有効です。これは、話し声程度の生活音に対して効果を発揮します。賃貸住宅でも、ラブリコなどの突っ張り棒と2×4材を組み合わせることで、壁を傷つけずに設置できます。ただし、壁を直接叩くような衝撃音に対しては、発生源側での対策がより重要になります。

Q8. 窓からの音漏れを防ぐにはどうすれば良いですか?

A. 窓からの音漏れ対策には、防音カーテン(コーズプレミア、コーズ、トルモアなど)が手軽でおすすめです。さらに、交通騒音や楽器の音など、より大きな音に対しては、吸音材と遮音シートを組み合わせた窓用ワンタッチ防音ボードが効果的です。窓のサイズに合わせてオーダーメイドできるため、高い遮音効果が期待できます。

Q9. 実際に木造住宅で防音効果を確認できる方法はありますか?

A. 記事内では、防音実験の結果をYouTube動画付きで紹介しています。床や壁に防音商品を設置した際の音の変化を体感できるため、対策の参考になります。

Q10. 木造住宅の防音対策はどの程度までやればよいですか?

A. すべてを一度に対策する必要はなく、音が気になる箇所から少しずつ対策を始めるのがおすすめです。効果が感じられたら設置範囲を広げたり、複数の商品を組み合わせてさらなる効果を狙いましょう。

Q11. 防音相談を受けることはできますか?

A. はい、防音専門のピアリビングでは無料の防音相談を実施しています。お客様の環境や目的に応じた最適な防音対策をご提案いたします。