「防音性が高い鉄筋コンクリート造(RC造)に住んだけど、壁からの音が気になる」というケースは少なくありません。通常、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造)の中では鉄筋コンクリート造(RC造)が防音性が高いと思われる方が多いですが、実は中には防音性が低い物件もあります。この記事では、鉄筋コンクリート造(RC造)の特徴、壁の防音性を左右する工法、防音性が高い壁を見極めるコツ、最後に自分でできる防音対策についてお話します。

鉄筋コンクリート造(RC造)とは

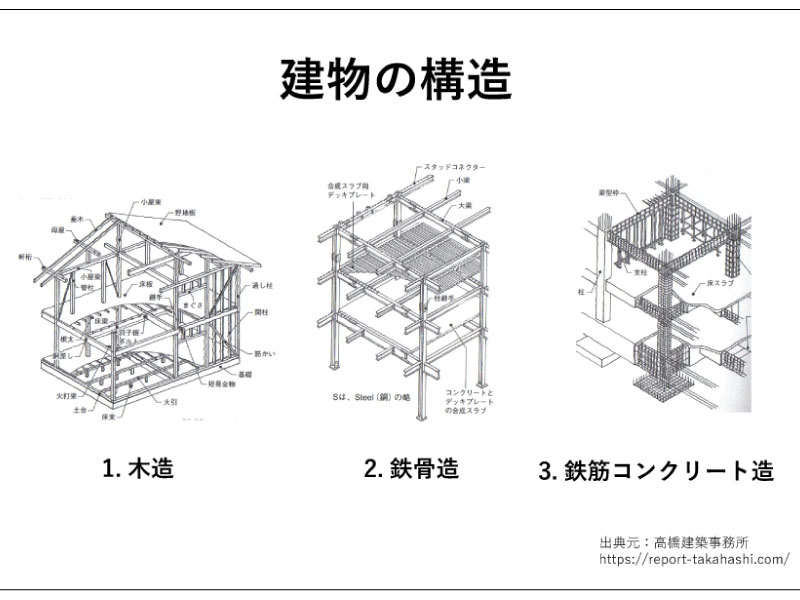

建物の構造は、人で言うと骨の役割=構造材による区分で分られており、木→木造、鉄→鉄骨造、コンクリート→鉄筋コンクリート造(RC造)の3種類に分けられます。

出典元:高橋建築事務所

鉄筋コンクリート造(RC造)は、「圧縮力」に強いコンクリートと「引っ張る力」に強い鋼材(鉄骨)の2つの骨組みで出来ています。木造や鉄骨造と比較して重量があることから、「防音性が高い」と想像されている方は多いかと思います。

壁の工法で遮音性能は変わる

一般的に鉄筋コンクリート造(RC造)は防音性が高いと言われていますが、中には音が伝わりやすいケースがあります。大きな要因としては、壁の工法が影響しています。

壁の工法は、(1)コンクリート壁にせっこうボードを貼る工法、(2)コンクリート壁に直接クロスを貼る方法、(3)コンクリート壁に金属製の骨組みを設けてせっこうボードを貼る方法、(4)2枚のせっこうボードの間に吸音材を挿入する方法の4種類に分かれます。

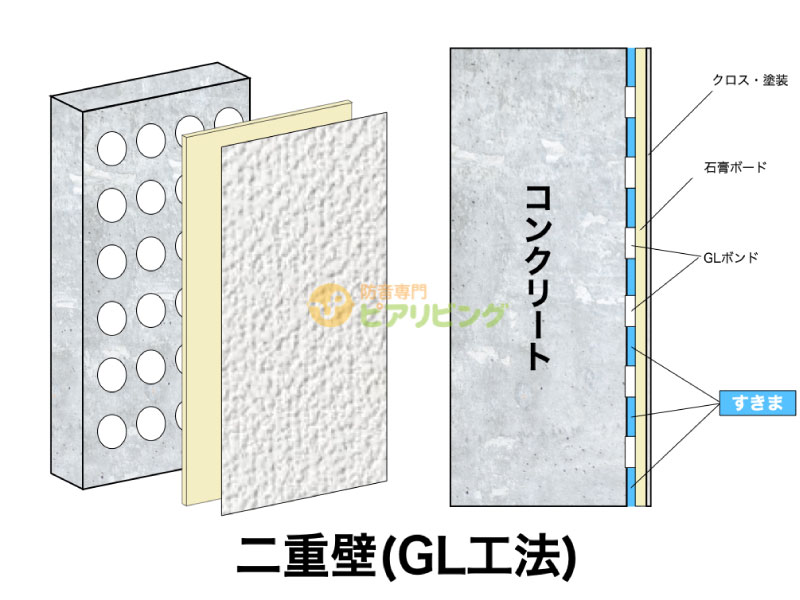

(1)コンクリート壁にせっこうボードを貼る方法

防音性:低い

GL工法とは、コンクリート壁にGLボンドと呼ばれる接着剤で石膏ボードを貼り付ける工法です。工期が短くコストが安いという理由から、1975年頃から広く使用されるようになりました。しかしこの工法は、

・中音域(250〜500Hz)ではコンクリートとせっこうボードが共鳴することから遮音性能が低下する

・高音域の音(2,000〜4,000Hz)でせっこうボードのコインシデンス効果により遮音性能の低下が発生する

等の問題が1980年頃から生じました。

それらを解決するために様々な改善が提案されたものの解決には至らず、次で説明するクロス直貼りが一般化されました。

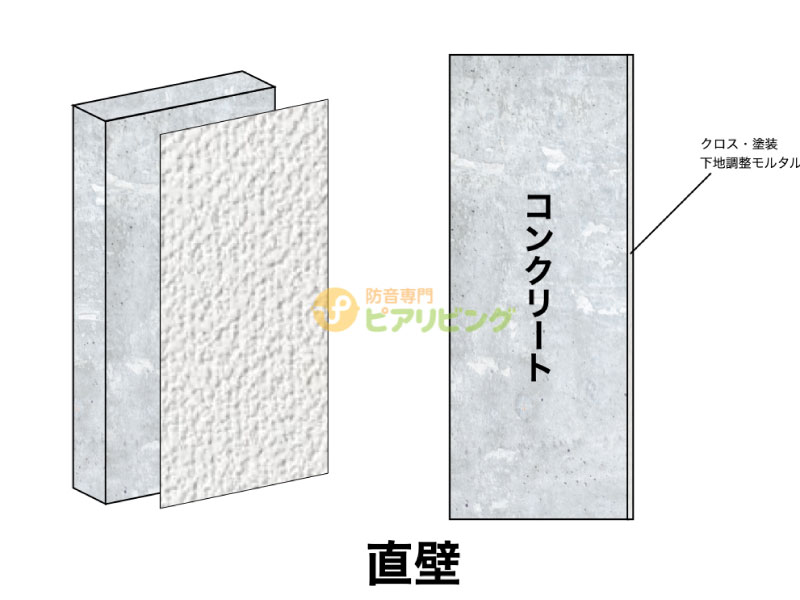

(2)コンクリート壁に直接クロスを貼る方法

防音性:高い(ただしコンクリートの壁厚次第)

コンクリート壁に直接クロス(壁紙)を貼る工法になります。こちらの工法は隙間の影響が生じないため、遮音性能が高いという特徴があります。

ただしコンクリートの壁厚が遮音性能に影響するため、理想は180mm以上となります。

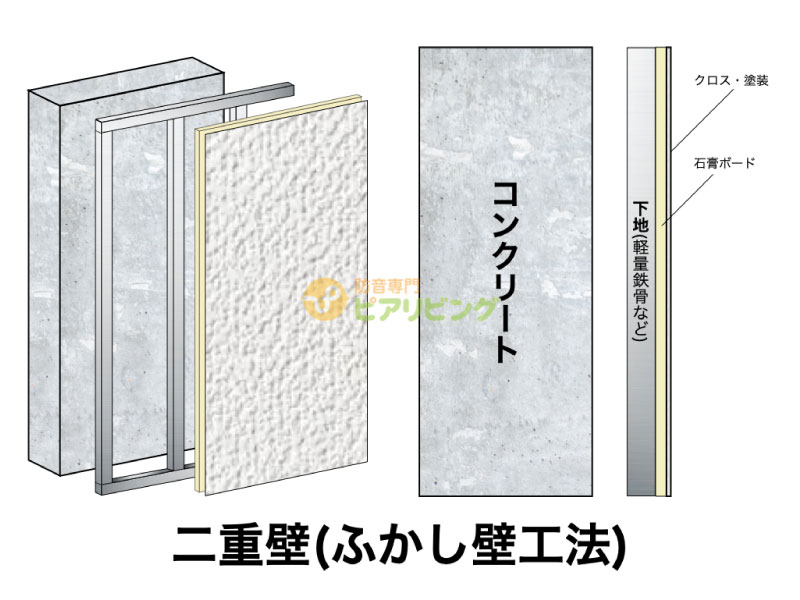

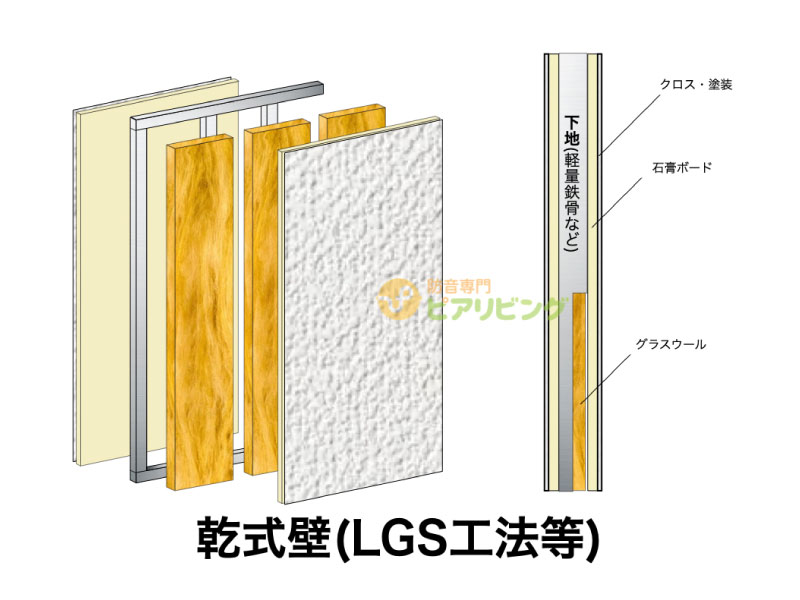

(3)コンクリート壁に金属製の骨組みを設けてせっこうボードを貼る方法

防音性:中

コンクリート壁に金属製の骨組みを設け、その上から石膏ボードを貼る方法になります。コンクリート壁とせっこうボードが共鳴して遮音性能が下がるのを防ぐために、ある程度の空気層をつくり、金属製の骨組みを使用しています。

(4)2枚のせっこうボードの間に空気層を設け、吸音材を挿入する方法

防音性:高い

厚さが異なるせっこうボードの間に70mm程度の空気層を設けて、グラスウール吸音材を入れる方法になります。コンクリートよりも軽量になるものの、空気層や吸音性の高いグラウウールを使用することなどにより遮音性能の高い工法と言われています。

壁の防音性を見極めるコツ

これまでの点を踏まえて、壁の防音性を見極めるコツについてお話します。

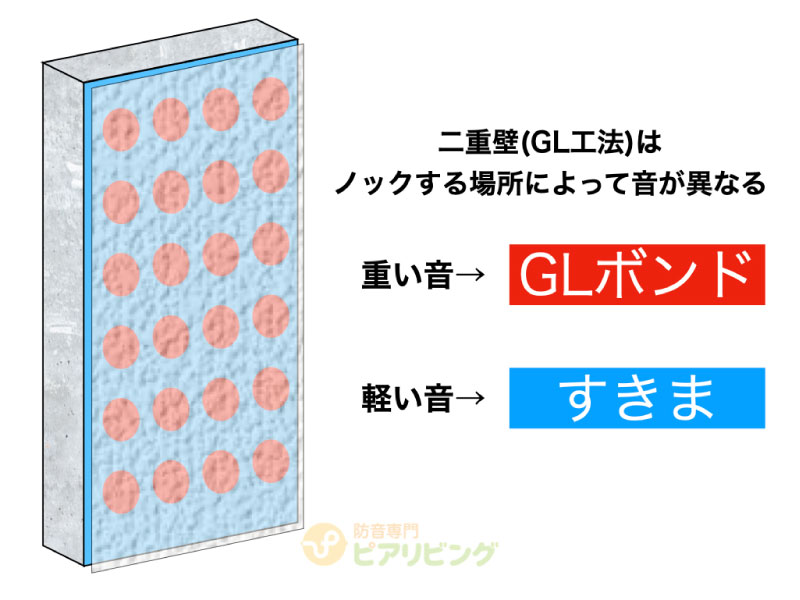

防音性が低いGL工法ではないか確認する

前述でお伝えした通り、4つの工法の中でもGL工法壁は遮音性能が低い可能性が高いです。そのため、GL工法壁ではないか確認することをおすすめします。GL工法壁の見極め方としては、数箇所叩いてみて「コツコツ」「ゴツゴツ」とランダムに異なる音がする場合、GL工法壁である可能性が高いです。

また合わせて、築年数が昭和後期であれば、GL工法壁である可能性が考えられます。

下記の動画にて、実際にGL工法の壁を叩いて解説していますので良ければご覧ください。

築年数が浅い物件を選ぶ

築年数が浅い物件は壁厚が厚いケースが多く、防音性が高い可能性があります。

特に2000年以降の物件については、高い遮音性能を持つ界壁が使用されています。一方で、1970年以前は建築基準法で界壁に必要な遮音性能が規定されておらず、遮音性能が低い可能性があります。可能であれば2000年以降に建てられた築年数が浅い物件を選ぶようにしましょう。

壁の遮音性能や厚みを確認する

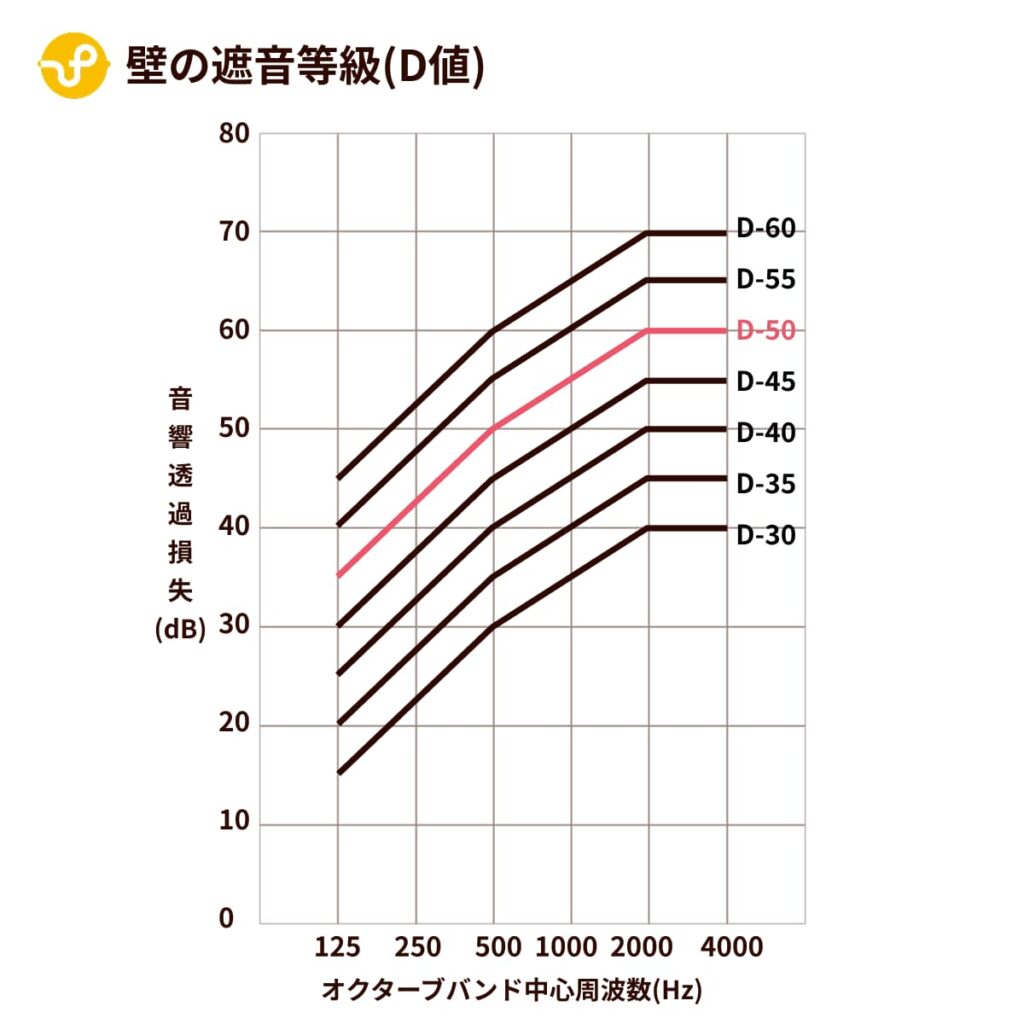

一般的に壁の遮音性能はD値で表記します。横軸が音の高さを表し、縦軸が何dB軽減するかを表しています。

好ましい性能水準としては、D-50と規定されています(500Hzの音域で50dBの減衰ができるという指標になります)。確認できるようであれば、壁の遮音性能はD-50以上を選びましょう。

もしくは壁の質量も防音性を測る上で重要なポイントです。壁厚は物件によって異なり、110mm〜250mm程度と幅広いですが、理想としては 180mm以上と言われています。

ただし賃貸物件を契約する場合、不動産会社さんに確認しても、物件の種類は回答する義務がありますが、それ以上のことは回答する義務がないそうです。そのため実際は確認が難しいかもしれません。

音が伝わる4つの経路

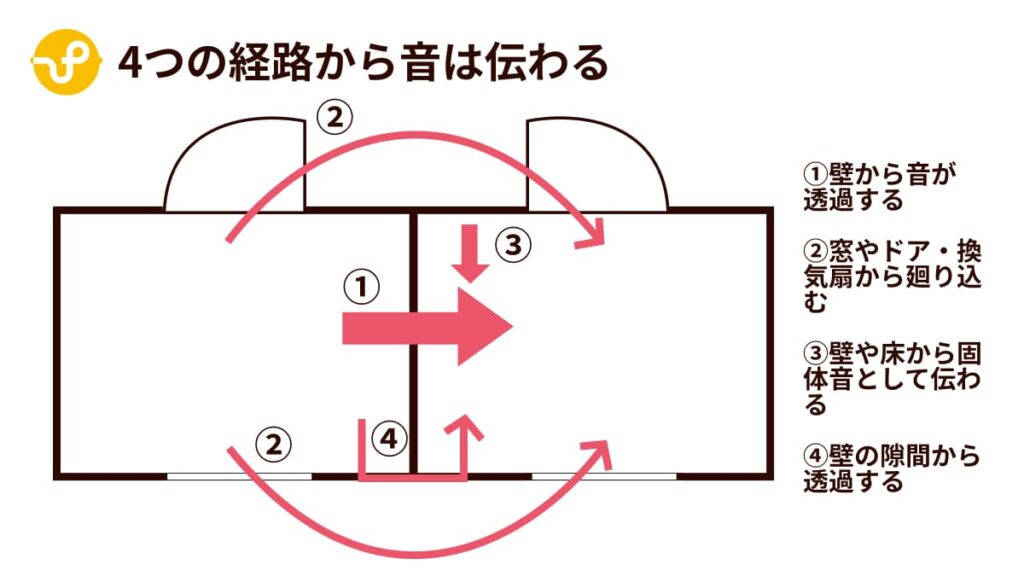

「もしかして私の家の壁、防音性が低いかも?」と思われた方のために、音が伝わる要因についてお話します。ここでは、代表的な音の経路4つと音が伝わる原因についてご紹介します。

音が伝わる経路は、①壁から音が透過するケース②窓やドア、換気扇の開口部から周りこむケース③壁や床から固体音として伝わるケース④壁の隙間から透過するケースの大きく4種類が考えられます。

①壁から音が透過するケース

壁の遮音性能が低いことで、壁から音が透過する(隣からのテレビの音や話し声などの空気音に限る)ケースがあります。具体的には、壁がGL工法になっている、コンクリートの壁厚が薄いことなどが考えられます。

②窓やドア・換気扇の開口部から廻りこむケース

窓の遮音性能は25dB程度、ドアの遮音性能は15dBと壁に比べて遮音性能が低いことから、それらの場所から音が廻りこんで聞こえるケースがあります。

③壁や床から固体音として伝わるケース

足音や物音などの振動が固体音として、壁や床に伝わるケースがあります。実は4つのケースの中で、最も解決策が難しいです。

④壁の隙間から透過するケース

壁の施工時に隙間対策が十分に行われていないために、隙間から音漏れするケースがあります。

気軽にできる防音対策とは

最後に自身でできる防音対策についてご紹介します。仮に防音性が低い物件だとしても、場合によっては簡単な対策でも防音することができます。

【壁の防音】防音パネルor吸音材+遮音材を使う

壁の防音対策を考える場合、ピアリビングでは2つの防音対策をおすすめしています。

①ピアリビングオリジナル防音パネル「ワンタッチ防音壁」を使う

「ワンタッチ防音壁」は、高密度のグラスウール吸音材と遮音材を組み合わせたパネルです。おすすめのポイントは3つあります。

(1)面密度が高く、遮音性能が高い

ワンタッチ防音壁の面密度は8kg/㎡とせっこうボードと同等となります。そのため一定の遮音性能を期待できます。

(2)しっかりと音を吸収する

ワンタッチ防音壁の表面は吸音性が高いグラスウールを使用しているために、お部屋内で響く音を抑えてくれます。

(3)カット加工も柔軟に対応

コンセントボックスや巾木など、加工が必要な箇所はピアリビングでカット加工してお届けします。そのためお客様側でカットの必要がなく、簡単に防音対策できます。

②吸音材+遮音材を使う

①よりも費用を抑えて防音したいという方のために、吸音材と遮音材を貼り合わせて自身で防音ボードを作るという方法もあります。吸音材は音を吸収して反響を防ぎ、遮音材は音を透過させないというそれぞれの特性を生かすために、併用して使うことがおすすめです。

おすすめの吸音材・遮音材

【窓の防音】防音カーテンや二重窓、防音ボードを使う

窓の防音対策としては以下のいずれかが考えられます。

①厚手のカーテン、防音カーテン、カーテンの裏に取り付ける防音ライナーを設置する

防音カーテンを設置することで、5〜10dBの軽減が可能になります。もちろん全く音が聞こえなくなるという訳ではありませんが、今まではっきりと聞こえていた音が柔らかくなるというイメージです。ピアリビングでおすすめしている防音カーテンは「コーズプレミア」です。断熱率も高いので、エアコンの節電対策にも効果的です。

また、カーテンの裏に設置する防音ライナーは通常のカーテンの裏に取り付けるだけで、カーテンの防音性にプラスして最大5dB程度の音の軽減が見込めます。

おすすめ商品

②二重窓の施工を行う

二重窓の施工を行うことで15〜20dBの音の軽減が可能になります。ただし工事が必要なので、賃貸物件では難しい可能性が高いです。

③防音ボードを設置する

二重窓の施工が難しい方のために、二重窓と同等の防音効果がある「窓用ワンタッチ防音ボード」という商品をおすすめしています。こちらは高密度の吸音材と遮音材を組み合わせてできたボードで、左右や上部にはゴムのパッキンもついているため、隙間も防いでくれるのが特徴です。

【ドアの防音】吸音材+遮音材or防音カーテン

ドアの防音対策としては以下のいずれかが考えられます。

①吸音材+遮音材を使う

窓の防音対策と同様に、ドアに吸音材と遮音材を設置する方法が考えられます。ただしドアに重量物を設置するとドアが落下する恐れがあるので注意が必要です。

おすすめ商品

②防音カーテンを設置する

扉の前にカーテンレールを設置して防音カーテンを取り付けることで、5〜10dB程度の音の軽減が可能になります。以前下記動画でドアの前に防音カーテンを設置して実験を行ったので、よければご覧ください。

おすすめ商品

【その他】お部屋でホワイトノイズや音楽を流す

これまでの防音対策とは異なる視点になりますが、お部屋でホワイトノイズや音楽を流す方法もあります。実は「音がうるさい」と感じる大きな要因には、お部屋がシーンとしている状態=暗騒音との関係が大きく影響します。

特に築浅物件は高い気密性・断熱性があるために、暗騒音が非常に小さくなります。暗騒音があまりに小さいと、周りから聞こえる音の大きさ自体は大きくなくても「うるさい」と感じてしまいます。

実際に今私が住んでいる物件は新築で非常に防音性が高いのですが、先日マンションのエレベーターに騒音に関する注意喚起の紙が貼られていました^^; 私自身は引っ越してから一度も周りからの音が気になったことがなかったので、少し驚きました。在宅ワークをしている方が多いようなので、一人で静かな環境で仕事をしていると、仮に小さな音が聞こえたとしても気になってしまうのかもしれないな〜と感じました。(あくまで推測です…。)

お部屋内でホワイトノイズや音楽を流すことで、暗騒音が数dB上がり、周りの音が気にならなくなるというメリットがあります。

【その他】耳栓やノイズキャンセリング付きのイヤホンを使う

耳栓やノイズキャンセリング付きのイヤホンを使うことで、耳に入る音自体を聞こえないようにする対策も考えられます。

ノイズキャンセリング付きのイヤホンは、イヤホンが騒音を認知して、騒音と真逆のかたちの波を発生させてお互いを打ち消しあって音が消える仕組みとなっているため、耳栓よりも技術的なアプローチから音をカットしてくれます。

よくある質問

Q.鉄筋コンクリート造(RC造)は本当に防音性が高いのですか?

A.一般的に、鉄筋コンクリート造(RC造)は、木造や鉄骨造に比べて防音性が高いとされています。これは、RC造の建物が持つ質量と密度による遮音効果が大きいためです。しかし、建物の構造や壁の工法によって防音性能は異なり、RC造であっても壁の厚さや内部の構造によっては期待される防音性能が得られない場合があります。例えば、壁の施工方法によっては、防音性能が低い場合も存在します。

Q.防音性が低いGL工法とは何ですか?

A.GL工法とは、コンクリート壁にGLボンド(接着剤)を使用して石膏ボードを直接貼り付ける簡易的な工法です。この工法は、施工が容易でコストを抑えられるというメリットがある一方で、コンクリート壁と石膏ボードの間に空気層が確保されないため、特定の周波数帯域(250Hz~500Hz付近、2kHz~4kHz付近)において遮音性能が低下しやすいというデメリットがあります。これらの周波数帯は、人の話し声など、日常生活で発生する音に含まれるため、音が漏れやすいと感じられることがあります。

防音性の高い壁が使われている物件を選ぶにはどうすればいいですか?

以下の点に注意して物件情報を確認することが重要です。

(1)壁の工法を確認する: 可能であれば、GL工法ではないかを確認しましょう。壁を軽く叩いてみて、「コツコツ」「ゴツゴツ」という音がランダムに聞こえる場合はGL工法の可能性があります。

(2)築年数を確認する: 一般的に、2000年以降の建築基準法では遮音性に関する基準が強化されているため、比較的築年数の浅い物件の方が防音性に配慮されている可能性があります。

(3)壁の遮音性能表示を確認する: 壁の遮音性能はD-50以上を選ぶようにしましょう。

(4)壁の厚さを確認する: 隣戸との間の壁の厚さが180mm以上あるかを目安に確認してみましょう。

Q.壁以外にも音が伝わる経路はありますか?

はい、音は壁だけでなく、様々な経路を介して伝わります。主な音の伝わり方としては、以下のものが挙げられます。

(1)壁から空気伝搬音が透過するケース:壁厚が120mm程度、GL工法など壁の遮音性が低い場合に起こる可能性があります。

(2)開口部から音が廻り込むケース: 窓やドアは壁に比べて薄いことから遮音性が低いこと、また、隙間が生じやすいことから音が回り込んで伝わる場合があります。

(3)固体伝搬音が壁や床から伝わるケース: 壁や床などの建物構造体を振動が伝わり、それが固体音ととなり伝わるケースがあります。4つの中で最も解決が難しいです…。

(4)施工不良による隙間から音漏れするケース: 壁や天井の接合部など、施工時のわずかな隙間から音が漏れることがあります。

Q.賃貸でもできる防音対策はありますか?

A.賃貸物件でも、比較的簡単にできる防音対策はいくつかあります。ただし、大幅な改善は難しい場合もあります。

(1)壁の防音: 防音パネル や吸音材と遮音シート を組み合わせることで、ある程度の効果が期待できます。ただし、粘着テープの使用など、退去時の原状回復に関する注意が必要です。

(2)窓の防音: 防音カーテンを使用する、既存の窓の内側にもう一つ窓を設ける二重窓(賃貸物件だと施工が難しい可能性がある)、防音ボードを取り付けるなどの方法があります。

(3)ドアの防音: 防音カーテンを吊るしたり、ドアと床の隙間を埋める隙間テープ を貼る、ドアの内側に吸音材 や遮音シート を取り付けるなどの方法があります。

(4)その他の対策: ホワイトノイズを流して気になる音をマスキングする、ノイズキャンセリングイヤホンを使用するなども有効な場合があります。

Q.防音カーテンはどのくらい効果がありますか?

Q.防音カーテンよりも効果的な防音対策はありますか?

A.はい、より効果的な防音対策としては、以下のようなものがあります。

(1)二重窓の設置: 既存の窓の内側にもう一つ窓を設けることで、15~20dB程度の音の軽減が期待できます。気密性が高まるため、断熱効果も期待できます。

(2)窓用ワンタッチ防音ボードの使用: 既存の窓の内側にはめ込むタイプの防音ボードで、工事不要で比較的簡単に設置でき、二重窓に近い防音効果を得られる場合があります。

Q.壁の防音対策としてDIYでできる方法はありますか?

Q.防音相談を受けることはできますか?

A.はい、防音専門のピアリビングでは無料の防音相談を実施しています。お客様の環境や目的に応じた最適な防音対策をご提案いたします。

まとめ

いかがでしょうか。今回は壁の工法に関するお話から、防音性を見極めるコツ、自分でできる防音対策についてご紹介しました。現在お引越しを検討されている方は物件選びの参考に、すでに防音性が低い物件にお住まいの方は自身でできる防音対策の参考にされてください。

ピアリビングでは、LINE・メール・電話で防音相談を受け付けています。また、ビデオ通話を使ったオンライン防音相談、東京と博多にはショールームもございます。ぜひお気軽にご利用ください。